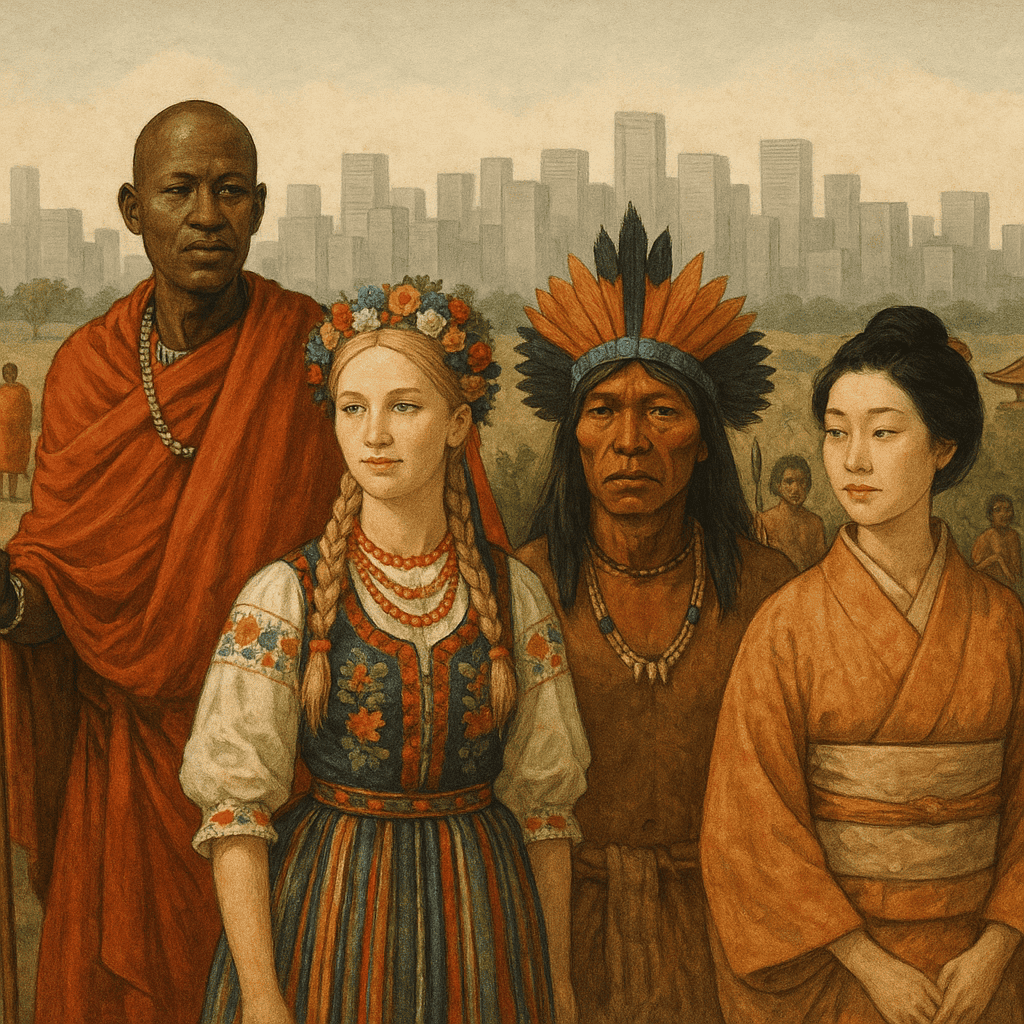

Universalidad y diferencia

Por Javier Manzano Franco

Por Javier Manzano Franco

Cuando los antropólogos hablan de cultura, suelen hacerlo en términos de universales, generalidades y particularidades. Los universales serían aquellos rasgos comunes a toda la especie humana: un largo período de dependencia infantil, la sexualidad no estacional, el cerebro complejo que nos permite simbolizar y hablar, la vida en grupos y familias. Las generalidades son patrones extendidos en muchos lugares, pero no en todos: por ejemplo, la familia nuclear. Y las particularidades son los rasgos exclusivos de un pueblo o comunidad, como un tipo de comida, un rito de paso o una forma de matrimonio.

Este esquema, que encontramos en manuales de antropología, parece lógico y ordenado, pero tras esas categorías se esconde un debate mucho más profundo: el que enfrenta lo común y lo singular, lo biológico y lo simbólico, lo universal y lo irreductible.

La insistencia en los universales es uno de los grandes errores del pensamiento moderno. Subrayar lo que todos los hombres tienen en común (un mismo aparato biológico, la misma capacidad de aprender una lengua, la misma necesidad de comer) sirve, en última instancia, para borrar la diferencia. La antropología que parte de los universales tiende a disolver a los pueblos concretos en una humanidad abstracta, y esa humanidad abstracta se convierte fácilmente en la coartada del globalismo.

Los universales existen, pero lo decisivo no es lo que todos compartimos, sino la manera única en que cada pueblo concreta esos universales en instituciones, ritos, mitos, lenguas y símbolos. Que todos los hombres nazcan y mueran es indiscutible; pero lo que diferencia al mundo inuit del mundo bantú o del mundo celta son las formas singulares con que cada uno celebra el nacimiento y la muerte. Ahí, en la diferencia irreductible, es donde se juega el verdadero sentido de la cultura.

Muchas generalidades culturales se deben a préstamos o a procesos de difusión: un pueblo adopta la costumbre de otro, modifica sus ritos, adapta sus símbolos. Esto muestra que la cultura no es estática ni pura: siempre hay intercambios, contactos, contaminaciones. Pero esos intercambios nunca se producen en el vacío: cada pueblo reinterpreta lo que adopta según su propio horizonte simbólico.

Aquí se encuentra la gran diferencia con el globalismo contemporáneo. Durante siglos, las particularidades culturales se transmitieron lentamente y se adaptaban al entorno de cada comunidad. Hoy, en cambio, la velocidad de la comunicación y la lógica del mercado hacen que los rasgos culturales circulen como productos uniformes, listos para ser consumidos sin arraigo. Una comida ritual, una prenda sagrada, una danza tradicional se convierten en mercancías turísticas, vaciadas de su función originaria.

Este proceso equivale a la desposesión cultural: la cultura deja de ser un destino compartido para convertirse en un catálogo de opciones individuales. Se sustituye la experiencia de pertenencia por la ilusión de un supermercado cultural donde cada cual puede elegir símbolos como quien elige una marca de zapatillas.

Otro de los debates centrales de la antropología contemporánea es la relación entre el sistema cultural y el individuo. ¿Es la cultura la que determina lo que hacemos o son los individuos quienes recrean y modifican su cultura? La llamada “teoría de la práctica” insiste en que los hombres no son autómatas que siguen ciegamente reglas, sino actores que manipulan creativamente esas reglas en función de sus intereses.

No cabe negar la importancia de la creatividad individual, pero la cultura no se elige. El individuo nace en una lengua, en un pueblo, en una tradición que lo precede. Puede cuestionarla, puede rebelarse, puede reinterpretarla, pero nunca puede situarse completamente fuera de ella. La cultura es el horizonte en el que se despliega toda acción individual. Por eso, insistir demasiado en la agencia individual corre el riesgo de reforzar la ideología liberal del sujeto autónomo, desligado de todo arraigo. En la realidad, las personas no existen sin comunidad, y la comunidad no existe sin la memoria cultural que transmite a sus miembros.

Tanto el nacionalismo moderno como el cosmopolitismo global comparten una misma lógica uniformadora. Uno reduce la cultura a la nación-Estado, borrando las diferencias internas (regionales, locales, étnicas); el otro disuelve las culturas en un mercado mundial indiferenciado. Entre esos dos extremos, lo que se pierde es lo esencial: las comunidades históricas concretas. El verdadero corazón de la cultura está en los pueblos, en las etnias, en las tradiciones que preceden al Estado y resisten al mercado. Son esas formas de vida singulares las que encarnan la pluralidad real del mundo.

La antropología contemporánea, con su énfasis en el cambio, la hibridación y la agencia individual, tiende a concebir la cultura como un proceso abierto, siempre rehaciéndose. Es innegable esta dimensión dinámica, pero no todo es negociable: en toda cultura hay un núcleo simbólico y mítico que constituye su identidad y que no puede ser reemplazado sin destruirla. Ese núcleo no se reduce a funciones utilitarias ni a adaptaciones biológicas. Es lo que da sentido a la existencia, lo que une a los vivos con sus muertos y con sus dioses, lo que convierte una mera población en un pueblo. Defenderlo frente a la homogeneización global es la condición misma para que la humanidad siga siendo plural.

A los debates antropológicos sobre universales, generalidades y particularidades subyace una lucha que enfrenta al universalismo moderno con la afirmación de las diferencias irreductibles. Mientras la antropología dominante tiende a subrayar lo común, hay que valorar lo singular, y lejos de celebrar la globalización cultural hay que recordar que cada pueblo encierra un destino único que no puede ser sustituido.

La cultura no es un conjunto de herramientas adaptativas ni un repertorio de símbolos intercambiables, sino el destino compartido de un nosotros, la expresión concreta de una comunidad enraizada en la historia y en la tierra. Y solo preservando esa pluralidad de destinos podremos escapar al desierto uniforme de un mundo global sin memoria.