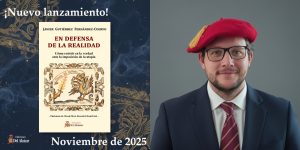

Javier Gutiérrez Fernández-Cuervo analiza su libro En defensa de la realidad

(Una entrevista de Javier Navascués).-

Javier Gutiérrez Fernández-Cuervo es esposo y padre de tres hijas, español y peruano, una dualidad que encarna su compromiso con la hispanidad como espacio vital de la tradición católica. Es autor del libro «En defensa de la realidad: Cómo resistir en la verdad ante la imposición de la utopía», obra que sintetiza su pensamiento crítico frente a la modernidad y su apuesta por un realismo filosófico anclado en la tradición hispánica. Es carlista y secretario del Círculo Tradicionalista Leandro Castilla, del sur del Perú. Como promotor educativo, preside la Asociación Civil Educativa Domus Aurea y dirige la Corporación Educativa Familiar El Alcázar, instituciones dedicadas a la educación católica, hispánica y humanística.

Además, es director de la escuela sombrilla estadounidense Empel Academy y miembro fundador de TradSchools, entidad acreditadora de escuelas católicas tradicionales. En el ámbito universitario, imparte clases de Ética, Ciudadanía, Antropología Filosófica, Comunicación Política y Retórica en la Universidad Continental y la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Su formación incluye una Maestría en Orientación Educativa Familiar, una especialización en Didáctica de las Ciencias Sociales y Políticas y un Grado en Filosofía por la Pontificia Universidad Urbaniana de la Santa Sede.

¿Por qué un libro titulado En defensa de la realidad?

Porque llevamos viviendo doscientos años de un asalto sistemático y fundamental contra la realidad que es en definitiva un intento de rebelión contra el Autor de la realidad: Dios mismo. La modernidad, en su soberbia racionalista, ha ido desarrollando una filosofía completa destinada a destruir la Cristiandad a todo nivel: político, moral, antropológico, ontológico, gnoseológico…

Y para ello se ha dedicado a desarrollar utopías que niegan la realidad de raíz. Lo que vemos hoy, donde lo biológico se sustituye por la «autopercepción», la verdad objetiva por el «relato» y la naturaleza humana por el «diseño social», son consecuencias de unos fundamentos que vienen de atrás, que son los mismos fundamentos que establecieron el sistema liberal formalista, relativista, constitucionalista y democrático que ya parece que no nos atrevemos a condenar. Pero es necesario ir a la raíz, que está ahí, para no “alzar trono a las causas y cadalso a las consecuencias”. Este libro es un acto de resistencia intelectual. Es un alegato contra la tiranía de la utopía, que para imponer su mundo de ficción, debe primero dinamitar los cimientos de lo que somos. Defender la realidad –empezando por la metafísica de los universales– es el primer acto necesario para la “restauración de todas las cosas en Cristo”.

¿Se podría decir que es una reivindicación de la filosofía realista, de la que Santo Tomás de Aquino es el máximo exponente, frente al idealismo de Kant?

Exactamente. El libro muestra que en la historia del pensamiento hay una grieta primordial: de un lado, el realismo de Aristóteles y Santo Tomás, que confía en que nuestra razón puede conocer la esencia de las cosas porque el mundo ha sido creado por una Inteligencia ordenadora. Del otro, el idealismo kantiano, que renuncia al conocimiento de la realidad-en-sí y limita el conocimiento de la realidad a la conciencia del hombre, encerrándolo en sí mismo y haciéndole incapaz de conocer la verdad. Y la Verdad es Cristo.

Kant no es un filósofo más ni se puede suponer honestidad en su atentado contra la Verdad. Él es el genio que perfeccionó la rendición de la razón ante lo real dando una falsa sensación de que había superado el escepticismo de Hume. Pero Kant es el padre del sistema en que vivimos: un sistema “liberado” del dogmatismo y de la moral extrínseca, un sistema que es profundamente contradictorio porque soporta cualquier legislación por más absurda y contraria al sentido común que sea, si cumple el procedimiento constitucional y democrático. Es la política hecha antipolítica y eso se lo debemos al bibliotecario prusiano. Mientras que la filosofía perenne de Santo Tomás nos enseña a someter nuestra mente a la realidad, desde la humildad; Kant nos propone someter la realidad a nuestra conciencia, poniendo al hombre en el lugar de Dios como autor de la realidad y como fundamento de la moral. De esa inversión nace el sueño utópico moderno que solo ha traído muerte y destrucción.

¿Qué consecuencias trajo a la filosofía el idealismo kantiano?

Fue el que logró que la Revolución –en mayúsculas– tuviera un fundamento filosófico asimilable, sin lo que no podría haberse universalizado e impuesto en el mundo occidental. Los anteriores filósofos revolucionarios como Hobbes, Descartes, Locke o Hume proponían unas filosofías tan radicalmente contrarias a la naturaleza de las cosas que eran evidentemente inasumibles por la sociedad en su conjunto de forma estable. Kant, con su gnoseología racionalista, presentó un sistema fundamentalmente revolucionario y soberbio pero de rostro amable y coherente consigo mismo. La lógica interna del sistema kantiano es implacable, es una máquina que funciona a la perfección consigo misma pero que está diseñada desde la utopía racionalista, que no es verdadera y que, por tanto, acaba mostrando en sus frutos la incapacidad de realizar el bien, la verdad y la belleza en un hombre que tiene una naturaleza dañada y necesitada de la Gracia.

Kant desgajó la ética de la naturaleza recibida. Al declarar incognoscible la esencia del hombre, la moral ya no pudo basarse en lo que somos, sino en un artificio formalista y mecánico de la razón: el imperativo categórico. La pregunta ya no versa sobre qué es bueno para el hombre, sino sobre qué norma lógica puede ser universalizable. Es decir, la ética ya no se funda en lo bueno y lo malo objetivamente hablando —por la naturaleza objetiva de las cosas—, sino en la formalidad de la norma con la norma misma, como en el constitucionalismo moderno donde un delito no se castiga por lo que es sino por cómo está codificado en un papel. La reducción del pecado a una mera situación irregular, que vemos hoy palpable en Amoris laetitia, por ejemplo, tiene aquí su fundamento.

Y de nada sirve criticar un documento que es fruto de una ética formalista si no se critica igualmente ese fundamento filosófico. Con Kant, La ética se convirtió en una ingeniería de la convivencia, fría y abstracta, y con ello abrió la puerta al subjetivismo total. Y a los hechos me remito porque “por los frutos conocemos el árbol”: la negación del conocimiento del noúmeno y la fundamentación de la moral en el sujeto libre y desinteresado nos ha traído la asimilación de un personalismo político en el que el Estado debe someterse a las pretensiones de la conciencia de cada individuo. Si hoy tenemos un baño transgénero para un sujeto que se concibe a sí mismo como lo que no es objetivamente, es porque primero hemos asumido los principios ideológicos que fundamentan esa locura. Una vez más: hay que ir a la raíz. Es lo que el libro busca hacer.

¿Cómo ha influido esta filosofía en las democracias liberales?

La democracia liberal es la encarnación política del sistema kantiano. O dicho de otra forma, la filosofía de Kant hizo posible y universal la democracia liberal. Su premisa es la autonomía del individuo, el «non serviam» elevado a principio constitucional. Si cada hombre es un dios autolegislador, la única ley legítima es la que emana de la «voluntad general», como proponía Rousseau. El problema es que una masa de individuos autónomos es ingobernable. ¿La solución que propone Kant? El imperativo categórico, que se convierte en la herramienta para salvar el sistema. Es la máquina moral que obliga a las autonomías de cada individuo a no chocar entre sí. La democracia liberal, por tanto, como se expone en el libro, no es la conclusión de una reflexión política honesta, sino el presupuesto utópico que la ética kantiana fue diseñada para salvar. Es una política que instrumentaliza al hombre para mantener en pie su propio edificio ideológico. Y es, de acuerdo a la comprensión clásica de la política, el peor sistema de gobierno, el que dificulta más la promoción de la virtud y el que hace prácticamente imposible el Reinado Social de Cristo.

¿Por qué el cristianismo propone un ideal perfectamente asumible frente a la utopía irrealizable?

La utopía es un «no-lugar», una quimera que pretende inventar un hombre nuevo y construir el paraíso en la tierra. Como choca con la realidad, siempre acaba imponiéndose por medio de la violencia. El ideal cristiano, en cambio, no es una fantasía, sino el estado de perfección de una naturaleza que existe independientemente de nuestra conciencia subjetiva. No queremos crear un «hombre nuevo» al estilo del superhombre o del transhumanismo; queremos que el hombre de siempre alcance la plenitud para la que fue creado: la virtud natural y la sobrenatural, que es la santidad. Este ideal es realista porque tiene encarnaciones históricas: la Cristiandad, los santos, los reyes virtuosos. No perseguimos un arcoíris; no nos enrocamos en un falaz discurso de que “es que mi ideología no se aplicó nunca bien”; nos fijamos en modelos que ya existieron y que, por tanto, son alcanzables de nuevo con la Gracia.

¿Por qué la revolución ha terminado en el globalismo?

El globalismo no es un accidente ni una conspiración ajena a la Revolución que lleva doscientos años aplicándose. Es la conclusión lógica del proyecto revolucionario que empezó en 1789. La Revolución Francesa, con su «Declaración de los Derechos del Hombre», era ya un proyecto universalista. Napoleón fue su primer gran exportador y siempre tuvo una pretensión global. Kant y su “paz perpetua” consiste en la formación de una federación de estados libres bajo un orden jurídico universal, que es sustituto de la Cristiandad. Lo que vemos hoy es la fase final: si el individuo autónomo es el único soberano y las naciones son construcciones artificiales, no hay razón para que existan fronteras, identidades o tradiciones. El globalismo es el sueño húmedo del burgués revolucionario: un mercado universal de individuos atomizados, gobernado por una tecnocracia que hace las veces de «voluntad general» planetaria. Es la utopía liberal llevada a su realización última. Hay todo un proceso que va desde 1789 hasta Westfalia en la destrucción de la Cristiandad, en línea con la tesis de Elías de Tejada, y otro que se expone aquí en el sexto capítulo y que va desde Westfalia hasta nuestros días en la construcción de la anticristiandad, que es el globalismo.

¿Cuál es el siguiente paso?

Para nosotros, el siguiente paso es la resistencia y la restauración de todas las cosas en Cristo. Resistencia, porque no podemos pactar con la hidra globalista que vemos en la portada del libro; no podemos combatir solo una cabeza sino que hay que combatirla en su raíz fundamental. Y restauración, porque la negación no basta. Como el carlismo siempre ha sostenido, estamos en contra de algo porque estamos a favor de algo mejor. Y hay muchos campos de acción en los que se puede trabajar. Quizás, como dicen que “toda obra es autobiografía”, haya sido mi propia experiencia como promotor educativo, principalmente en el ámbito del homeschooling y su certificación, la que me ha llevado a concluir el libro proponiendo concretamente restaurar la Cristiandad desde la educación. Confío plenamente en que nuestra tarea es articular proyectos educativos que siembren la semilla de una nueva Cristiandad. Como explico en corolario del libro, necesitamos una educación católica, hispánica y humanística que forme al hombre con el espíritu que la modernidad borró: humildad (para someterse a la verdad), profundidad (para combatir causas y no síntomas) y esperanza (para una batalla ardua que solo con Gracia se gana).

¿Por qué no hay que perder la esperanza ante la tiranía global?

Porque nuestra esperanza no se basa en un cálculo humano de probabilidades, como hace la mentalidad moderna de raigambre maquiavélica, sino en la fe, que es una certeza sobrenatural. La batalla final no es cultural, sino espiritual. La historia no es una sucesión caótica de hechos, es una “eucatástrofe” de la Redención, como diría Tolkien. Si hemos leído el Apocalipsis sabemos que al final ganan los buenos. Cristo ya venció al mundo, y el triunfo de Su Iglesia está garantizado, aunque pase por la Cruz. Mientras haya un niño al que bautizar, un sacramento que celebrar o una verdad que proclamar, la esperanza está viva. Nuestra tarea no es ganar nosotros en esta vida, necesariamente, sino ser fieles. El resto pertenece a la Providencia de Dios, que quiere lo mejor para nosotros y es quien sabe hasta cuándo dejará liberadas las potencias del mal y cuándo obrará la restauración.

¿Cuáles son los pilares sobre los que se podría reconstruir la Cristiandad?

¡Qué gran pregunta! Es, supongo, inabarcable, pero podemos decir sin miedo a errar que sobre los mismos que la sostuvieron en sus concreciones históricas. En el libro desarollo tres criterios fundamentales que podríamos llamar aquí pilares para la restauración de la Cristiandad:

El redescubrimiento de la realidad: una vuelta al realismo metafísico, que es humildad gnoseológica, para que recuperemos la capacidad de conocer la verdad objetiva sobre Dios, el hombre y el mundo. No solo a nivel individual sino político. El constitucionalismo de las democracias liberales es intrínsecamente contrario al realismo metafísico. Pero no somos nosotros los que fundamos la realidad, ni individualmente ni por el pacto mayoritario. La realidad está ahí, esperando que la contemplemos, y de la adecuación a ella depende que alcancemos la felicidad.

La recuperación de lo que en el libro llamo la brújula de las virtudes (que son hábitos objetivamente buenos, no «valores» subjetivos), los principios (doctrinas sociales igualmente objetivas como el bien común y la subsidiariedad, que parten de la contemplación de las naturalezas de las cosas, no de las utopías ideológicas) y los ideales (que ya hemos mencionado como el estado de perfección de las cosas, esto es, la meta de la santidad personal y del Reinado Social de Cristo).

El arraigo hispánico: nuestra tradición no es abstracta, sino la herencia concreta de la Hispanidad, que supo encarnar el ideal católico en una unión de reinos diversos bajo la fe, no bajo la homogenización estatal. La Monarquía Católica, no la democracia liberal, es nuestra conclusión política natural y es deber nuestro, como herederos de la Hispanidad, reivindicar una nueva aplicación de esa “síntesis de la religión y la vida” de la que hablaba Pío XII y que muy claramente indicaba que “no es monopolio de la Edad Media”.

Como dice José Miguel Gambra en Cristiandad a secas y prudencia política, “Esta concepción de la vida social (…) responde al muy aquilatado y único ideal de la cristiandad que, con las imperfecciones y diferencias propias de todo lo humano, rigió en los tiempos medievales, se prolongó en el imperio español y se mantuvo como vivida reivindicación entre los carlistas hasta la actualidad” (Revista Verbo 529-530). Sabemos que “al final el Inmaculado Corazón triunfará” y que el Sagrado Corazón “reinará en España y con más devoción que en otras partes”. Es esa esperanza la que nos alienta a seguir trabajando cuando el panorama que nos rodea es tan inhóspito.

Finalmente, ¿nos podrías leer algún párrafo del libro que sirva para animarnos a leerlo?

Realmente el libro es muy sencillo, así que creo que esta parte de la introducción puede servir para comprender el sentido del libro:

Quede claro —una vez más— desde el principio: es una obra deliberadamente introductoria. No está escrita pensando en el maestro en tradicionalismo y contrarrevolución que ya lo ha leído todo, sino en el aprendiz de a pie que intuye que algo huele a podrido en el reino de la modernidad y quiere saber por qué. (…) Podemos, por tanto, moderar las expectativas respecto de este libro. No busque el lector aquí más que, simple y llanamente, un libro introductorio para principiantes. Una pequeña linterna de mano —que no se atreve a llamarse faro— para quien se adentra en la niebla del pensamiento moderno y necesita un mapa para no perderse. Este libro trata del abandono de la realidad, de la tiranía de la utopía y de la resistencia que debemos ejercer, fundada no en nuestras fuerzas, sino en la verdad que nos precede. Si alguien espera un tratado muy académico y sistemático, se va a llevar un disgusto. También si lo que busca son soluciones fáciles o prefabricadas. Ni siquiera en las propuestas educativas finales se ofrecen esas soluciones utópicas. Lo que se propone es más un sentido común recuperado que una revolución pedagógica creativa.

Y respecto del animarse a su lectura, esperemos que el libro llegue a todos. Por ahora tenemos confirmado que se presentará en noviembre en Argentina. Seguramente, entre enero y marzo lo presentaremos también en Perú y, si vemos que resulta interesante, quizás también exista la posibilidad de presentarlo en España más adelante, Dios mediante. Para estar al tanto de eso, aconsejo seguir la página de Facebook “ACE Domus Aurea”, desde la que seguro estaremos informando de toda novedad.